ストレスなどの心理的要因も影響し、下痢または便秘を来たしたり、下痢と便秘を繰り返したりする病態です。腸管には基本的に器質的な異常は見つからず、腸管の蠕動運動などの機能面に異常を来たすという点では、便秘との共通点があります。トクホや機能性食品の開発において、便秘はそのテーマによく用いられますが、便秘の類縁疾患(病態)であるIBSは、その有病率が約15%にも上るにも関わらずあまり取り上げられませんが、有力な病態ターゲットの一つです。

IBSは、機能性消化管障害(functional gastrointestinal disorders; FGIDs)の一つに分類されます。このFGIDの中には、便秘(正式には、慢性機能性便秘症と言います)の他に、機能性胃腸症(機能性ディスペプシア、functional dyspepsia; FD)なども含まれます。FGIDはその名の通り、消化管の機能異常が原因で起こる病態であり、通常の検査では器質的な異常が見つからないことが特徴です。

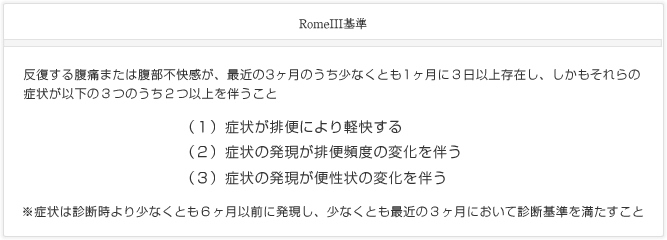

IBSを含めたFGIDの診断基準には、従来よりRome基準というものが用いられています。現在は、2006年に作成されたRomeIII基準が用いられており、その中でIBSは、「腹痛あるいは腹部不快感が、最近3ヶ月の中の1ヶ月につき少なくとも3日以上は生じ、その腹痛あるいは腹部不快感が、(1)排便によって軽快する、(2)排便頻度の変化で始まる、(3)便形状(外観)の変化で始まる、の3つのうち2つ以上を満たすもの」と定義されています。腹痛あるいは腹部不快感という腹部症状が重視される点が特徴です。そして、その症状が排便の変化や便の性状の変化によって悪化したり改善したりする点が重要です。

IBSは便の形状によりさらに4つに分類され、硬い便が優位の「便秘型」、軟便・水様便が優位の「下痢型」、硬い便と軟便・水様便を繰り返す「混合型」、そしてどれにも分類されない「分類不能型」に分けられます。便の形状により分類されることがポイントです。「便の形状」が「排便頻度」よりも消化管運動をよく反映するため重要視されているのです。これらの型は経時的に互いに移行し合いますが、やはり「下痢型」IBSが代表格ですので、この「下痢型」を食品開発のターゲットとすることがまずは勧められます。

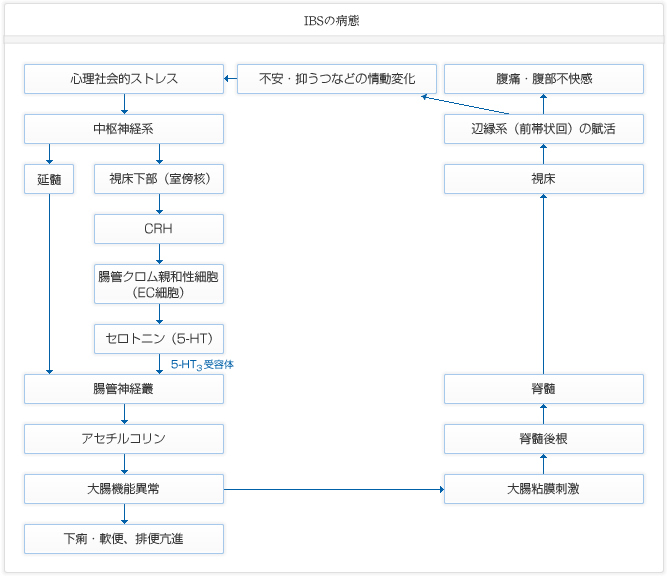

IBSの病因として、「消化管の運動異常」と「内臓知覚過敏」、そして「心理的要因」の3つが重要です。

IBSでは異常な大腸運動を呈する症例が多くみられます。ストレス負荷時の大腸運動の検討では、IBS患者では情動ストレスの負荷によって著明に分節運動が亢進し、ストレス負荷後も運動亢進が遷延します。さらに、大腸平滑筋筋電図を用いた検討でも、IBS患者では健常者よりも安静時にspike potentialの発現頻度が高く、怒りの情動ストレスによりIBSでspike potentialの頻度がさらに高まることが知られています。つまり、IBSでは、大腸運動の異常がみられるわけですが、そこには中枢神経が深く関与しています。

IBSでは、消化管の内臓知覚神経の過敏性が亢進しています。消化管の知覚は、消化管の収縮・弛緩反応や壁の緊張度を測定するバロスタット法により定量的に評価されますが、このバロスタット法を用いた検討にて、IBS患者では、消化管伸展刺激による知覚の閾値が低下していることが知られています。つまりIBSでは、消化管内腔からのより弱い刺激にて知覚が生じており、この病態は「内臓知覚過敏」と呼ばれます。消化管からの刺激により知覚を感じ取るのは脳であることから、ここでも消化管と中枢神経が関連しています。

IBS患者では、高率にうつや不安障害、身体表現性障害(ヒステリー)などを認めます。実際、IBSの治療に、消化管をターゲットとした薬剤以外に、抗うつ薬や心理療法が用いられています。

IBSの3つの病因は相互に関連しており、「脳腸相関(brain-gut interaction)」と呼ばれます。つまり、消化管の運動異常は抑うつ・不安、ストレスにより修飾・増悪され、消化管の知覚が大脳辺縁系に伝わり、腹痛・腹部不快感とともに、抑うつや不安などの情動の変化も引き起こします。そして、これらがさらに消化管の運動異常を悪化させます。

この脳-腸の病態生理を一元的に説明し得る因子として、副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン(corticotropin releasing hormone; CRH)が注目されます。CRHはストレス反応に深く関与することはよく知られた事実ですが、CRH負荷により、下垂体から副腎皮質刺激ホルモン(adrenocorticotropic hormone; ACTH)が放出されるのと同時に大腸運動が惹起されること、そしてIBS患者では、これらの反応が亢進していることが知られています。逆に、CRH拮抗薬により、ストレスによる大腸運動亢進と腹部症状の発現が抑制されることが示されています。セロトニン受容体(5-HT3受容体)拮抗薬が下痢型IBS新規治療薬として発売されていますが、セロトニンは、CRH刺激により腸管のクロム親和性細胞から分泌される因子です。このように、CRH-ACTH系はIBSの病態形成において重要な役割を担っており、食品開発においても1つの鍵を握ります。

IBSの臨床的評価を行うにあたり、まず第一に、IBSの診断基準に従ってIBSに該当する被験者を正しくリクルートする必要があります。具体的には、まず下痢や便秘、そして排便により改善する腹痛や腹部不快感を有する被験者候補に対し、警告症状・徴候及び危険因子の有無を検討します。警告症状・徴候とは、消化管の器質的疾患を示唆する症状・徴候であり、体重減少、発熱、関節痛、皮疹、粘血便、腹部腫瘤、腹部の波動、甲状腺腫大、表在リンパ節腫大などです。危険因子は高齢からの発症、大腸器質的疾患の既往歴・家族歴などです。さらに、これらの警告症状・徴候や危険因子が存在しない場合でも、CRP測定による炎症反応の有無、甲状腺ホルモン測定による甲状腺機能亢進症の有無を検討し、便潜血検査、糞便虫卵検査、腹部単純X線撮影などを行うことがベストです。このような診断手順を正しく適切に行えば、その診断の特異性は98%以上になります。被験者の該当基準と除外基準を厳密に設定することにより、真の意味でのIBSに対する評価が可能となります。

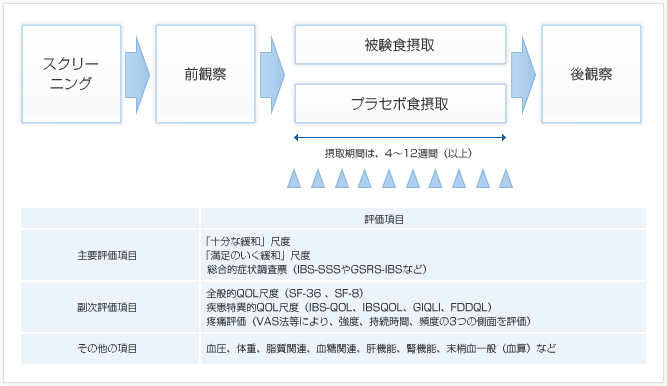

次に、具体的な臨床評価系ですが、ここでもRomeIIIが基準となります。この中でFGIDの治験デザインについて記載されており、これはそもそもは医薬品の治験デザインを想定したものですが、もちろん機能性食品の臨床試験にも非常に参考になります。試験デザインはクロスオーバーより並行群間デザインが推奨され、摂取期間は4縲鰀12週間(あるいはそれ以上)が目安となります。

主要評価項目は、転帰評価尺度として「十分な緩和」尺度や「満足のいく緩和」尺度が標準となります。「十分な緩和」尺度は、医療用IBS治療薬アロセトロンの第Ⅲ相臨床試験などで用いられています。この尺度では、12週間の治療期間に週1回、「この7日間にIBSの疼痛と不快感が十分に緩和されましたか?」という質問を被験者に行い、被験者はこれに「はい」か「いいえ」で回答します。各月の4週間のうち2週間以上で「十分な緩和」を報告した被験者が治療反応者と判定されます。

同様の尺度である「満足のいく緩和」尺度は、同じく医療用IBS治療薬であるテガセロドの試験で使用されています。「この1週間にIBS症状に対し満足のいく緩和が得られましたか?」(この場合の症状は、全体的な健康状態、腹痛・不快感、腸管機能を指します)という質問に対して、やはり50%以上の週で「満足のいく緩和」が得られた場合に治療反応者と分類されます。

主要評価項目には他に、妥当性と信頼性が確認されている症状重篤度の尺度として、IBS症状重篤度尺度(Irritable Bowel Syndrome Symptom Severity Scale; IBS-SSS)が挙げられます。また、IBSの消化器症状評価尺度(Gastroinetstinal Symptom Rating Scale for IBS; GSRS-IBS)なども用いられます。

副次評価項目として重要なのが、QOLの評価です。IBSは“unhappy colon”と言われるように、QOLがとても損なわれます。食品素材の臨床評価を行う上でも、摂取者のQOLの改善を示すことは非常に重要です。

QOL評価には、全般的QOL尺度と疾患特異的QOL尺度の2種類があります。全般的QOL尺度には、SF-36やその短縮版のSF-8があります。一方、IBSの疾患特異的QOL尺度には、IBS-QOL (IBS-Quality of Life Measurement)やIBSQOL (IBS Quality of Life Questionnaire)、あるいはGIQLI (Gastrointestinal Quality of Life Index)、FDDQL (Functional Digestive Disorders Quality of Life)などがあります。これらの尺度は様々な検討によりその妥当性が示されていますが、例えば、IBS-QOLのスコアと腹痛などの症状との間には相関があり、治療に対する反応がよければそのスコアも高いことが示されています。

監修:大阪大学名誉教授 川野淳先生

文責:総医研クリニック 西谷真人